シルクロード中心地の料理

中国に続き、シルクロードのほぼ中間あたりに位置する中央アジアの国、ウズベキスタンを旅してきました。料理は中国からどれくらい変化しているでしょうか。

上写真は、カラフルな民族衣装をまとった市場の女性たちです。うれしいことに、ウズベキスタンの人々はびっくりするほど親日的で、また治安もよく旅行がしやすいと思います。

まず、ウズベキスタンがどこにあるのか確認してみましょう。首都はタシケント。ほかに、重要なオアシス都市で2500年もの歴史を持つサマルカンドや、ブハラ、西部のヒヴァ等がシルクロードの中心地であり、世界遺産にも登録されたウズベキスタン観光の中心ともなっている都市です。

人口のおよそ8割を占めるウズベク人のほか、同じトルコ(テュルク)系言語を母国語とするカザフ人や、旧ソ連に属する国だった関係からロシア人、ソ連時代に沿海州から強制移住させられた朝鮮族(高麗人)らが暮らしています。ウズベキスタンの周囲にあるカザフスタンやトルクメニスタン、キルギス、そして中国の新疆ウイグルはともに、それぞれの国・地域の名前と同名のトルコ系の遊牧民族が暮らすエリアであり、料理もとても似ています。

というわけで、ウズベキスタンの代表的な料理をあげてみました。参考までに、ウイグルの同じ料理を添付しています。もともと同じ系統の民族でも、長年影響を受けた国・他の民族(つまり、ロシア-スラブ人と中国-漢族)によって、変化が生じていったのがわかるはずです。

ナン(ノン)

まずは、シルクロードの乾燥した草原(ステップ)を旅する際に携帯食としても欠かせない、ウズベキスタンの主食ナン(ノンとも)。小麦粉とイーストを水でこねて窯焼きした、円形の平べったいパンです。よく見ると、街によって中央の文様や、パンの厚さ、食感、トッピングなどが微妙に違っているのですが、もっちりとしていて一番おいしいといわれるのは、サマルカンドのナンです(確かにダントツのおいしさでした!)。

中央アジアの料理はスパイスこそ控えめなものの、羊肉が多い上脂っこくて、慣れていないとしばらくしてお腹をこわす人もいるそうなのですが(私も少しやられました)、そんな時はこのおいしいナンと、市場に並ぶ特産のモモやぶどう、メロン等の新鮮な果物に大いに助けられます。

一方、ウイグルのナンにもいろいろな種類があるようなのですが、市場で見かけた中で驚いたのは、特大のナン(左写真)。ケーキのようにカットして食べるそうです(これはウズベキスタンでは見かけませんでした)。中央の文様も、お花模様などかわいらしくヨーロッパっぽいウズベキスタンのナンに比べると、どこか武骨なイメージ、でしょうか。もっともナンの味自体にさほど違いがあるわけではないのですが…。

ケバブ

日本でも知られている、串焼き肉のケバブ。ウズベキスタンでは羊肉、牛肉がよく使われ、ロシア語で「シャシリク」と呼ぶこともあります。ちなみにウイグルでは「カワプ」(中国語では「羊肉串」)、キルギスでは「ケベプ」、ペルシャでは「キャバーブ」とったように各地に方言あり。日本ではよくシシカバブといいますが、シシ(シシュ)はトルコ語で串の意味。遊牧民のトルコ族にとって欠かせない動物だった羊の肉(または牛肉)をスパイスにつけて焼いた料理です。

ウズベキスタンの代表料理を満載した現地のレシピ本によると、ケバブの肉の味付けは「塩とワインビネガー、とうがらし粉もしくは黒こしょう、コリアンダーシード」とあります。ワインビネガーとはキリスト教国のロシアっぽいですね。それに、あまり辛くもありません。

一方、ウイグルのレシピ本では「塩、しょうゆ、クミン、とうがらし粉、とうがらし油」と、どこか中国風。いずれも一例にすぎませんが、見た目は似た料理でも、影響を受けた国によって調味料が異なり、味が違ってくる可能性をわかっていただけるかと思います。

プロフ(ピラフ)

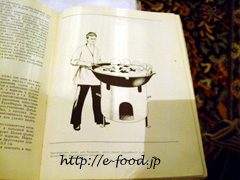

ウズベキスタンのランチの定番。首都タシケントには、「中央アジアプロフセンター」というプロフの鉄人?が集ってさまざまな種類のプロフを大鍋で提供する大きなレストランがあり、昼過ぎともなると連日完売必至なほどの人気ぶりです。プロフ専門のレシピ本(左写真)を現地で見せていただくと、ウズベキスタンだけでも実にたくさんの種類のプロフがあるのがわかります。

たとえば、レーズンの入ったブハラのプロフ、羊肉(または牛肉)と、日本では見かけない黄色いにんじんを使ったサマルカンドのプロフ、カジーという馬肉ソーセージを乗せたカジー・プロフ…。どのプロフもスパイスは控えめで、たまねぎ、にんじん、ベジタブルオイルが基本として使われているようです。

一方、ウイグルのレシピ本には、代表的なプロフの作り方として、羊肉やレーズンを使うほか、調味料のひとつとして味精(味の素)を入れると書いてあるほどで、見かけもどことなくチャーハン風です(笑)。

マンティ

マンティ=マントゥ、すなわち饅頭。その名の通り、麺同様に中国の華北・東北地方をルーツにした蒸し餃子です。ロシアのペリメニや、チベット・ネパールのモモなど、周辺国にも同様の料理が派生しています。

ウズベキスタンのマンティは、羊肉もしくは牛肉とたまねぎのみじん切りを塩、黒こしょうで味付けし、小麦粉と卵で作った皮に包んで蒸し、ペリメニのようにサワークリームや、ヨーグルトをかけてよく食べます。いかにもロシア風ですね。

一方、ウイグルのマンティは、ウズベキスタンと具や見た目はほとんど一緒ですが、しょうゆを付けて食べることはあっても、サワークリームやヨーグルトをかけることはありません。また、皮の包み方はウズベキスタンの方がややおおざっぱで(笑)、中国に近いウイグルの方がていねいなようにも思えます。

ラグマン(ラグメン)

→こちらで詳しくリポートしています。

その他のウズベキスタン料理&お酒類

前出のように、ウズベキスタンはソ連時代を通してロシアに強く影響を受けているので、ロシア料理がそのまま定着しているケースもよく遭遇します。たとえば上写真のチョルバ(スープ)やザクースカ(前菜)。ウズベキスタンのカフェやレストランには必ずといっていいほど置いてありました。

また、ウズベキスタンはイスラーム教徒が大半のはずなのですが、やはりソ連時代の名残で、旅行者から見ると、アルコールに対しての寛容ぶりには驚くばかりです。

ビールの看板や、酒屋の軒先に山積みしてあるウォッカや、ワインのテイスティングスポットがあったりするのを見ると、思わずドギマギしてしまうのですが、あちらの旅行社の方にうかがったところ「年配の人にはお酒厳禁を忠実に守る人もいるけれど、多くの人はあまり気にしない」そう。

おまけに、旅したときがちょうどラマダン(イスラームの断食)の時期だったのですが、こちらも戒律を守る人は一部を除いてあまりいないのだとか…。

もっとも、旅行者にとっては、この戒律のゆるさで旅しやすくなる場合も多いのですけれど、ね。

***

次はサマルカンドの旧貴族家庭の料理についてのリポートです。