索餅(さくべい)とそうめん

シルクロードは、「絹の道」であったと同時に「麺の道」でもあったといわれます。日本最古の麺は、奈良時代に唐から伝わった「索餅(さくべい。麦縄(むぎなわ)と呼ぶことも)」。この索餅が、そうめん誕生のもとになりました。

現在、揚げたお菓子のように再現された索餅を見ると、「これがそうめんのルーツ?」といぶかしく思ってしまいます。でも、小麦粉に塩を加えて練り、細長く手延べしたところが、日本最古の麺たる所以だとか。奈良時代の「正倉院古文書」や平安時代の「延喜式」といった書物によると、当時は索餅を3つの方法、すなわち、1.ゆでてソースをかけ合えて食べる。2.1にごま油をかけてサラダ感覚で食べる。3.ゆで小豆をかけてデザート感覚で食べていたそうです。

ちなみに、手延べそうめんの発祥地は、大神(三輪)神社のある、奈良県桜井市であるといわれてきました。名高い「三輪そうめん」のお膝元です。770-780年間に大神神社大物主狭井佐久の弟である穀主(たねぬし)がそうめんづくりを始めたというものですが、「日本めん食文化の1300年」の著者、奥村彪生さんは、検証を重ねた結果、これは単なる伝説であると言い切っています。いわく、そうめんは宋の時代に中国から伝わったもので、九州の島原や兵庫などから平安の都である京都に入って、日本らしく繊細に洗練されながら発展した、というのです。

実際、三輪そうめんの老舗といわれるお店も江戸時代の創業であり、三輪神社の参道にあるそうめん屋さんも比較的、近年できたようなので、奥村さんの意見が正しいのかもしれません。

と、それはともかく、三輪そうめんが日本を代表するおいしいそうめんのひとつであることに変わりありません。特に、温かいだし汁をかけた「にゅうめん」(上写真。煮麺または入麺)は、奈良の郷土料理として知られています。そしてご存じの通り、そうめんは、後に、ほうとう(現在では山梨で有名)や、今や日本人の食生活に欠かせないうどんの原型になりました。

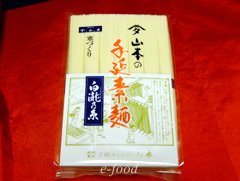

そうめんの食べ方でもっともポピュラーなのは、夏にぴったりの冷やしそうめん!宮内庁御用達の三輪そうめんの老舗「山本」の手延べそうめん(左写真)で、にゅうめんと、冷やしそうめんを作ってみた。

以下はにゅうめんの作り方。まず、そうめんをたっぷりの熱湯で1分30秒ほどゆで、すぐに冷水で洗いながらしめて水を切る。にゅうめんの汁は、まず国産干し椎茸(中国産は香りに欠ける)を洗って水につけ、一晩冷蔵庫に入れてもどす。そのもどし汁を漉して水を2/3から2倍ほど足し、椎茸と一緒に火にかけてアクをすくい、めんつゆを少しだけ足して味付け。どんぶりに入れたゆでたそうめんにかけて、椎茸、エビなど好みの具を乗せてできあがり。

にゅうめんは、関東地方ではあまり見かけないのだが、自家製でもおいしくできて、けっこう感動(だしのとり方も簡単なので、インスタントだしの素等は使わない方が断然いい)。きっと現地には、昆布やかつおぶしなどを加えたり、それぞれわが家のだし汁の味があるのだろう。ちなみに冷やしそうめんには、京都の「創味」のめんつゆを使用(味がまろやかです)。

「古代宮廷料理」の奈良パークホテルが販売している「天平の糸」(左写真。期間限定販売)。黒米と小麦粉をブレンドしたそうめん。こちらでもにゅうめんを作ってみた(左写真)。古代の麺に米粉が入っていた説が正しいとすれば、まさに天平の時代らしい麺といえる。いずれにしても健康食だ。

三輪そうめんの「山本」がそうめんとともに販売しているお菓子、麦縄。そうめんの原型といわれる。油で揚げた唐菓子だが、長崎に伝わったオランダ菓子スペレツにも見かけがよく似ている。関連は?

ちなみに、小麦粉の発祥地は、紀元前7000年頃の西アジア〈メソポタミア)や地中海沿岸、はたまた石器時代の中国の山西省…と、いろいろな説があります(西アジアが信憑性が高いようです)。ワインと一緒で、人類の文明とともに自然発生的に各地で誕生したのかもしれませんね。

ちなみに日本には弥生時代に中国から伝わり、小麦粉は江戸時代まではぜいたく品でした。そうめんやうどんが庶民の食べ物の代表格になったのは、そんなに遠い昔ではなかったのです。

さて次回は、シルクロードを伝って、平城京とも関係の深い朝鮮半島の麺料理「冷麺」について探ってみましょう。