ねばねばしたオクラ・ソースのシチュー

旧フランス領のチャドは、サハラ砂漠の南に位置し、北部は砂漠、中~南部はチャド湖を中心した湿地帯の広がり農業が行われている国です。

中心となるチャド盆地には、9世紀頃にサハラ交易を礎にしていたカネム王国が建国されました。南方から入手した象牙や奴隷などを主に輸出していたといいます。

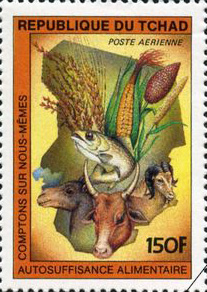

食料の自給自足を訴えて主要な食材を描いたチャドの切手(発行年不明)。

ダラバは「オクラ・ソース(ソース・ゴンボ)」のことを指すチャド料理で、シチュー仕立てにして食べます。

2019年にNHKで放送されたドラマ「夢食堂の料理人~1964東京オリンピック選手村物語」には、このダラバのエピソードが登場しました(e-food.jpも制作協力させていただきました)。

オクラ・ソースは旧仏領以外の西アフリカでも広く食べられており、同様の料理を同じ仏領アフリカだったコートジボワールでは「コペ」、セネガルでは「スープ・カンジャ」、他にギニアビサウでは「タコウ」、ナイジェリアやガーナでは「オクラ・シチュ」ーなどとも呼ばれます(旧仏領アフリカ間で言葉が混ざっていることもあるようです)。

地域によってさまざまなバリエーションがありますが、これが奴隷とともに北米に渡り、仏領だったアメリカ・ルイジアナ州のクレオール料理「ガンボ」や、カリブの「カラルー」の源流のひとつになります。

原産地アフリカでは、オクラは現地語でゴンボ、ギンゴンボ、カンジャ、カンダなどと呼ばれています。オクラはその名もトロロアオイ属の植物で、アフリカでは葉も食用にします。

オクラの実をねばねばしたペースト状にしてシチュー(スープ)の具を混ぜる調理法は、エジプトで古代より常食されている北アフリカ原産のモロヘイヤのスープ(日本ではスープ扱いだが、本国ではしばしばソースとされる)にも通じるものがあります。

オクラのことをアラビア語でバーミヤといいますが、サハラ交易やイスラム教の伝播を通じてエジプトとチャドの間で食文化の交流があったのかもしれない…などと想像すると胸熱です(笑)。

ともあれ、モロヘイヤもオクラも、アフリカの過酷な暑さを元気に乗り切るための栄養をたっぷり備えた重要な食材だったのでしょう。ぜひ日本の夏の食事にも”ねばねばソース料理”を取り入れてみてください。

なお、生のオクラを使うとグリーンに、現地で売っている乾燥オクラ(溶かして使える便利な粉末もある)を使うと茶色っぽいダラバになります。

また肉か魚かによって調味料が違ったり、スパイスを加えたりなどバリエーションもいろいろある様子。主食は南部ではフフ(キャッサバやプランテーンの粉を練った固がゆ)。以下は定番のシンプルな牛肉入りダラバのレシピです。

ダラバ Daraba レシピ

【材料】

4人分

・牛肉 200g 角切り

・玉ねぎ 1個 みじん切り

・にんにく 1かけ

・ピーナツバター 大さじ1

・固形ブイヨン 1個 粉末でもよい。

・とうがらし粉 少々

・植物油 大さじ3

・塩 少々

・こしょう 少々

・赤とうがらし 飾り用

【作り方】

ダラバの作り方手順(現地動画)

ウォロフ語&フランス語を交えた女性たちのおしゃべりがちょっと長いですが(笑)ダラバの作り方動画はなかなかないので貴重。シチューを主食にかける食べ方もあるようです。