広大な国土に根づいた多種多彩な料理

インド料理の起源と地図

もちろん、インド料理についても、とてもとひと言では説明することができません。その昔「インド人もびっくり」というキャッチフレーズの即席カレーのCMにターバンを巻いたインド人が登場して、日本では「インド人はみんなターバンを巻いていて髭面」と長らく誤解されていたのですが、彼らはシーク教徒で、インドでは人口比率のたった2%という少数派なのです(それでもざっと2,000万人強はいるのですが…(笑)。

まずは、おおまかなインド料理の歴史をたどってみましょう。紀元前、現在のパキスタンやバングラデシュを含むインド圏と呼ばれていた地域では、料理に使うスパイスはターメリックや黒コショウくらいでした。

→参照:古代カレーのレシピ

ところが、16世紀にコショウを求めてインドに到着したバスコ・ダ・ガマらポルトガルの航海士が中南米原産の唐辛子をインドに伝えたこと(現在のインド料理によく使われるじゃがいもやトマトも同様に南米から伝えられた)、また16~19世紀に北インドで栄えた中央アジア発のイスラム王朝であるムガール帝国(ムガールは”モンゴル”の訛りといわれる)が彼らの食文化をもたらしたことで、インドの料理は劇的に変化。

そしてこの2つの出来事が、現在のインド料理の礎を築いたといわれています。

地域別の料理

インドの国土はおおまかに、東西南北の4つに分けることができます。「インドは暑い国で、カレーばかり」という先入観を持たれがちですが、実際は、摂氏マイナス30度を下回る寒冷なヒマラヤ山麓から、摂氏50度以上に達する灼熱の西部の砂漠地帯まで地域によって気候や風土が相当に違い、また宗教、ヒンドゥー教の身分(カースト)の違いなども反映して、同じ”カレー”でも、味やスパイスの使い方、食材にそれぞれ特徴があります。

北インド料理

主食は小麦。こってりしたカレーと肉料理

北インドの料理は、イスラム王朝であるかつてのムガール帝国の厨房で中央アジアやペルシャの影響を受けて誕生した、豪華でぜいたくなムガール料理、インド随一の穀倉地帯で良質な乳製品の産地でもあるパンジャブの料理、そして辛く味わい深いカシミールの料理が代表格です。

主食はどれも小麦の加工品のナンやチャパティ、パラータなどがメイン。北インドのカレーは、羊や鶏肉を使い、カシューナッツやアーモンドなどのナッツとクリームやギー(バターオイル)を使ったこってりとしたカレーや、窯焼きのタンドル料理が名物です。ただ、これはあくまでもレストラン料理で、決して北インドの庶民が常食しているわけではありません。レンズ豆などを使った菜食料理もあります。

油は先のギーのほか、菜種油が主流。スパイスは、シナモン、クローブ、ナツメグ、ガラムマサラなどが多用されます。現在、日本をはじめとする海外のインド料理店は、北インド料理をメインにした店が大多数なので、海外ではインド料理の中で一番有名かもしれません。

北インドの代表的な料理

タンドリチキン、シークケバブ、チキンティッカ、パラクパニール(サグパニール=ほうれん草とチーズのカレー)

北インド各地域料理の詳細

南インド料理

主食は米。ココナツオイルのさらっとしたカレー

南インドの主食は、お米。市場では、湿気を含んだ丸っこい米から、細長いドライな米、赤味を帯びた米などが種類豊富に売られています。日本と同じジャポニカ種のお米もポピュラーです。

やしの木やバナナの木が生い茂る海岸沿いの地域では、魚介がよく食べられており、野菜や豆類を使ったおかずや、さらっとしたカレー、またグリーンバナナのほか、乳製品よりもココナッツミルクが好まれています。オイルもココナツオイルが主流。ハーブには、カレーリーフやマスタードシードなどがよく使われます。

ただ、ひとくちに南インドといっても領土はけっこう広く、タミル・ナドゥ、アーンドラ・プラデシュ、カルナタカ、ケララの4州のそれぞれでも、料理のタイプが違います。

中でも異色のエリアは、バスコ・ダ・ガマが到着したケララ州のマラバル海岸地域。キリスト教徒が多く暮らし、ビーフカレーやワインが飲食されることもあります。

また、デカン高原にあった古代インドの仏教王国アーンドラ王国(現アーンドラ・プラディシュ州の一部)の末裔であるドラヴィダ系テルグ族の料理は、非常に辛いのが特徴。一方、同じアーンドラ・プラデーシュでもかつて名だたるイスラム藩王国があったハイデラバードでは、肉料理やビリヤニなど、イスラム色の強い料理が今も名物です。

南インドでは、バナナの葉(金属の食器のことも)の上におかずとごはんを乗せたミールス(上右写真)と呼ばれる定食(北インドのターリに相当)がポピュラー。おかずとして、野菜や豆を多用した、酸味のあるサンバルなど、汁気のあるさらっとしたカレーが提供されます。北インド料理に次いで知られた料理です。

南インドの代表的な料理

ドーサ、サンバル、ラッサム(スープ)、イディリ(蒸したライスケーキ)、アヴィヤル(野菜カレー)、ハイデラバーディビリヤニ

南インド各地域料理の詳細

東インド料理

主食は米。マスタードオイルを使った魚カレーが名物

大きな河川が多いこともあって、魚を使った料理が発達した東インド。また、米食を主とするなど、日本の食文化に似た特徴を持った地域です。主食は米(インディカ米)。マスタードオイルがよく使われます。

他にオリッサ州プリの菜食料理も。イスラム国バングラデシュと国境を接した西ベンガル州は、もともとバングラデシュと地続きの同じ文化圏であり、通常はその料理を総称して”ベンガル料理”と呼び、インドでは珍しく、西洋のコース料理のように前菜、メイン、デザートと順々に料理を供する習慣があります。

また、ヒマラヤ山脈に近いアッサムやナガランドなどのインド北東部では、チベット系やネパール系、モンゴル系の少数民族が暮らし、発酵食品や蒸し餃子モモなど、東インドとも、他のインドの地域とも違った料理が多く見られます。

東インドの代表的な料理

ベンガル・フィッシュカレー、 バパ(以上東インド)、モモ、トゥクパ(以上北東インド)

東インド各地域料理の詳細

下記の3州と、アルナチャル・プラデーシュ、メグハラヤ、ミゾラム、マニプル州を合わせた7州(セブン・シスターズという)は北東インドとして分類されることも。

西インド料理

主食は米と小麦の両方。菜食料理が発達

大都市ムンバイがあるマハラシュートラ州の沿岸コンカン地方から、もとポルトガル領ゴアにかけては、魚介料理が名物です。素材の味を生かすことが好まれ、主食は小麦粉のパン類(パラータ等)とごはんの両方です。ピーナツオイルや紅花油がよく使われます。

また、かのマハトマ・ガンジーの生まれ故郷でもあるグジャラート州には、厳格な菜食主義のジャイナ教徒が多く暮らしており、ヒンドゥー教徒の間でも菜食が発達しています。グジャラートは良質な乳製品の特産地で、パンジャブに次ぐインド有数の穀倉地帯でもあります。

西インドの代表的な料理

グジャラート・ターリ(菜食の定食)、カディ(凝乳とスパイスのカレー)、ポークビンダルー、ゴア・フィッシュカレー(以上2点はゴア料理)

西インド各地域料理の詳細

(ラジャスタンは北インドに分類されることも)

インドの宗教別料理

先に述べた通り、インドはヒンドゥー教をはじめとする多宗教国家。インド料理を語るとき、そしてインド人、インドそのものを語るとき、地理的な風土ともに、宗教的な背景について無視することはできません。

インド料理は、歴史的経緯や土地の慣習などに影響されながら、おおまかにはべジ(菜食)、ノンベジ(肉食)に区別されます。さらに、にんにく、たまねぎを食べない等、宗教・宗派ごとに食生活の違いがあります。以下に主な宗教別の食習慣について特色を見ていきましょう。

ヒンドゥー教

ヒンドゥー教は、インド人の大多数を占める宗教。法律的にはとっくに撤廃されたはずの身分制度カーストが、(特に農村地帯などでは)いまだに影響を残しています。牛を神聖なものとし、基本は菜食(右写真はベジタリアン用のターリ)。米や小麦、豆や野菜とともに、チーズ(パニール)などの乳製品がポピュラーです。菜食は高位カースト階級のヒンドゥー教徒の中において顕著かつ厳しく、にんにくやたまねぎを肉の味を想像させるとして禁じている地方もあります。

しかしその一方で、北部のカシミールなどでは肉食する高位カーストのヒンドゥー教徒も(ただし羊肉と野生の獣肉のみ)。また卵だけは食べたり、海沿いでは、「海の果物」と称して魚だけは食べるヒンドゥー教徒もいます。

インドでは、北部ではターリ、南部ではミールスと呼ばれる1人前の定食が発達し、またスプーンではなく自分の右手で食べることも多いですが、これは、ヒンドゥー教の浄・不浄の観念から、他人の料理や残り物を取り分けて食べたり、食器を共有することに拒絶感があるためといえそうです。

なお、飲酒はイスラム教のように全面禁止ではありませんが、一般的に好ましくないものと考えられているようです。

イスラム教

パキスタンとバングラデシュがイスラム教国として分割された後も、 インドには1億人以上のイスラム教信者が全土にちらばって住んでいます(下層カーストのヒンドゥー教徒が改宗したケースも非常に多い)。インドではイスラムのムガール帝国がヒンドゥー教徒と融和をはかった経緯もあってか、両教徒は長らく平和的に共存してきました。

イスラムには忌み嫌われる豚肉を除いた肉料理が多いのですが、インドではヒンドゥー教徒との共存の歴史があるためか、牛肉はさほどポピュラーではなく、羊肉と鶏肉がメイン。肉や野菜のスパイス炊き込みごはんであるビリヤニ(右写真)も、代表的なイスラム料理。なお、厳格なイスラム教徒が食べる食材はイスラム教で適切な処置をしたハラールフードのみであり、また、よく知られた通り、お酒はご法度です。

キリスト教

インドのキリスト教伝播には大まかに3つの源流があります。ひとつは、西暦52年にシリアから移住したシリア・クリスチャンの血を引く人々。

そして、15世紀にポルトガルのバスコ・ダ・ガマのインド上陸に端を発して移住したヨーロッパ人や、フランシスコ・ザビエル(ゴアで死去)の布教等によりヒンドゥー教から自ら改宗、また改宗させられた土着民のラテン・カトリック教徒の末裔。そして、19世紀のイギリス統治時代に、宣教師らの布教によりプロテスタントまたはカトリックに改宗した人々です。

シリア・クリスチャンとラテン・カトリック教徒はゴア州やケララ州など南インド沿岸部に、プロテスタント、カトリック教徒はコルカタ近辺のインド東部や北東部に多く暮らしています。中でも北東部のナガランド州は、住民の90%がキリスト教徒だといわれています。

彼らはヒンドゥー教徒やイスラム教徒と違い、牛肉にも豚肉にもタブーがありません。またイスラム教徒の多いインドでは一般的に飲酒にうしろめたい印象がありますが、キリスト教徒の多い地域ではワイン(右写真はゴア産のポートワイン)などが表通りで堂々と販売され、飲まれています。

ちなみに現在、ゴア州や南インドのタミル・ナドゥ州沿岸にある旧フランス領のポンディシェリーは酒税がかからないので、お酒の種類が豊富な上、価格も安価です。

仏教

インドは仏教発祥の地。しかしながら、それ以前からの古代ヒンドゥー教(バラモン教)になじんだ土壌と、イスラム教徒による偶像の徹底破壊によって、現在では、インド東部のビハール州にある聖地ブッダガヤや、運よく残ったアジャンタの石窟遺跡などでしかその面影を見ることはできません。

仏教の料理というと、中国や日本の精進料理に見られるような菜食を想像しますが、インドでは、僧侶のためにわざわざ屠殺しないなど条件を満たした浄肉なら食べることが可能。また釈迦が牛乳粥で体力を回復したといわれるほどで、乳製品も食せます。飲酒はイスラム教のように全面禁止というよりは、「暑い気候の中でお酒を飲むと意識薄弱になるため」自戒せよといわれているようです。

なおインドでは、およそ50年前に仏教復興運動が起こり、現在、国内の仏教徒数は東インドを中心に2000万人程度。ヒンドゥー教の最下層であるハリジャン(不可触民)の改宗などにより年々、信者が増えているそうです。

シーク教

男性はひげを生やしてがたいが大きく、ターバン姿がインパクトのあるシーク教徒。シーク教は、ヒンドゥー教とイスラム教のマホメットの教えを合わせたナナク導師によって15世紀に誕生した宗教です。髪や髭を「神が与えたもの」として決して切らないことから、あのような容貌に(もちろん女性も髪を切らない。ただし最近の若者は必ずしもこれを守らないよう)。

北インドのパンジャブ州の都市アムリトサルに総本山黄金寺院があり、食べ物に禁忌はなく、肉(主に羊か鶏肉)や野菜を大いに食べ、良質の小麦と牛乳、バターを多く取り入れた食生活が特徴的。一方で、菜食を推奨する宗派もあります。飲酒はかつては禁じられていたものの、現在ではタブーではないようです。

シーク教徒はイスラム王朝であるムガール帝国時代には、宗教的迫害を避けるためにカルサと呼ばれる軍事団体を結成した経緯があります。体格に恵まれ、裕福で教養のあるシーク教徒の男性は、イギリス統治時代には官吏や軍人として登用され、現在も銀行やホテルの警備員などとして多く活躍しています。シーク教徒はパンジャブ州のほか西インドのムンバイ周辺に多く、日本には神戸にシーク寺院があります。

ジャイナ教

ジャイナ教は6世紀にヒンドゥー教の導師マハーヴィーラを祖師としてインドで誕生した、徹底した苦行・禁欲主義で知られる宗教。当時のヒンドゥー教が説いた菜食主義に不足を感じ、「すべての有機体は霊魂を持っている」という考えから、虫を殺す可能性のある土に埋もれた根菜をも食べない主義を通しています。

当然、肉はもちろん、じゃがいもやにんにく、たまねぎ、にんじん、しょうがはご法度。はちみつや卵も禁じられています。

そのため、スパイスと豆、葉野菜や茎野菜の煮込み(カレー)、小麦や米食、乳製品で通すジャイナ教徒がほとんどで、しばしば断食も行われます。しかしながら、実際のジャイナ教徒の料理は、限られた食材の質素な菜食というイメージに反して、乳製品が加わるためか、意外と豪華。たまねぎの甘みの代わりに、ジャグリーというきび砂糖を使ったおだやかな甘みと、辛さが特徴的で、日本人が普通に食べてもおいしく感じるはずです。

アルコールについては、動物由来の添加物が入っているため菜食ではなく、また清浄でないという考えからも禁じられています。

ジャイナ教徒はインドでは少数派ですが、菜食などその食文化に与えた影響は少なくありません。インド国内ではグジャラート州やラジャスタン州、ムンバイ周辺に多く暮らしています。実直なジャイナ教徒は商才にたけ、宝石商などとして海外でコミュニティを作って暮らす人々も。日本では神戸に立派なジャイナ教寺院があり、三ノ宮周辺のインド料理店の中にはジャイナ教徒向けの料理を提供しているレストランもあります。

ゾロアスター教

およそ1200年間にペルシャから宗教的迫害を逃れて、西インドのグジャラート州やムンバイに移住した古代宗教のゾロアスター(拝火)教信者。彼らはインドでパールシー(ペルシャ人)と呼ばれ、かつて庇護と住居を与えて同情したヒンドゥー教徒への尊敬の念を持ち、インドの習慣に溶け込みながらも、信者以外は入ることのできない寺院(火を祭っている)を建立するなど、独自の宗教的伝統を守ってきました。

料理に関しても、いわゆるインド料理とは一線を画し、羊肉、豆、野菜をスパイスで煮込んだシチューのダンサクや、ドライフルーツをトッピングした肉塊入りのプラフ(ピラフ。右写真)や、羊の煮込み(サリボティ)など、ペルシャから持ち込んだ料理を現在も受け継いでいます。宗教的に食べてはいけないと定められたものは特になし。飲酒も禁止されていません。

ムンバイにはパールシーの居住地域がいくつかあり、パールシー料理の専門レストランで、信者でなくてもだれでもその料理を食べることができます。

ところで、世界的な指揮者であるズービン・メータや、(生まれはアフリカのザンジバルだが)ロックバンド”クィーン”の故フレディ・マーキュリーら、パールシーの著名人も少なくありません。

その他のインド料理

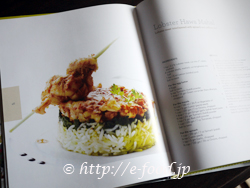

ヌーヴェル・インディアン Indian Haute Cuisine

ヌーヴェル・シノワなどと同じように、インド料理にフランス料理の様式を取り入れた、新しいスタイルの高級インド料理。ムンバイのタージパレス・ホテル内にあるレストラン「Masala Art」 の総料理長で、現在、インド最高のシェフといわれるヘマント・オベロイ氏らを中心に展開され、2011年にはレシピも出版されました。

さまざまな伝統的インド料理が、カラフルな野菜、シーフード、肉などの素材とともに美しく彩られ、驚くほど洗練されたモダンなスタイルに。なお、オベロイ氏は東京のホテル・オークラのインド料理フェアのために来日したこともあります。

ファストフード Fast Food

インドに進出した欧米のファストフード・チェーンの代表格といえば、マクドナルド。インドのレストランは必ずベジ(赤色)、ノンベジ(緑色)に区分されていますが、ファストフード店も例外ではありません。インドでメジャーなヒンドゥー教の浄・不浄の観念からノンベジと同じキッチンで作られたベジ料理にも拒否感を表す人が少なくないため、マクドナルドでもキッチンがべジ、ノンベジ用にきっちりと分けられています。

メニューは、マクドナルドの場合、そもそもヒンドゥー教徒は牛肉を食べないのでまずバーガーに牛肉が使えません。ですので、インドのマクドナルドは、欧米や日本を含むアジア諸国とはメニューがかなり違っています。

ベジタリアン用には、コロッケのようにポテトや豆をスパイス風味でつぶして揚げたマック・ベジーや、固形のカッテージチーズをとうがらし風味にして揚げてはさんだマック・スパイシー・パニール(インドのベジタリアンには乳製品は食べられる人が多いため)、インドご当地のじゃがいものスパイシーなパンケーキ、アルー・ティッキ・バーガー、またノンベジタリアン用には、とうがらし風味のミンチした鶏肉をはさんだチキン・マハラジャやフィレオ・フィッシュが代表的なメニューです。

2012年には、肉をまったく使わないベジタリアン専門のマクドナルドが初めてオープン。パンジャブ州のシーク教徒の聖地ほか、今後、店舗を増やしていくそうです。

インド式中華料理 Indian Chinese

インド人による、インド人のためのインドで独自に発展した中華料理。発祥は、1世紀以上前、インドで唯一チャイナタウンのあるコルカタの中国人(その多くは客家だった)コミュニティから。代表的なメニューは、蒸し餃子(ネパール料理と同様モモと呼ばれ、とうがらしソース等をつけて食べる)や、マンチュリアン(満州式)というにんにく、しょうが、しょうゆベースのシチューのような料理、ハッカ(客家)ヌードルなどです。

麺やチャーハンの上に中華味のソース(カレーと呼ぶことも)をかけて食べるのが、インド式。なお、インドではこれら中華料理も、べジとノンベジに分けられています。

|

|

|

| ベジタリアン用モモ | チキン・マンチュリアン | ハッカヌードル |

インドのデザート&ドリンク

インドはお菓子の種類も豊富です。代表的なものは、北インドのうず巻き状の揚げ菓子ジャレビー(Jalebi)や、お米と牛乳で作ったプディングのキール(Kheer)、スパイス風味のアイスクリーム、クルフィー(Kulfi。練乳だけのものもある)、南インドの米粉とバナナ、ココナツを丸めて揚げたウンニアッパム(Unni Appam)、インド各地で食べられている豆の揚げ菓子ジャーンギリ(Jaangiri。エマルティとも)などなど。地方の特産菓子もいろいろあります。

また、ダージリンやアッサム、南部のニルギリなど世界的に有名な茶葉の産地があるインドの代表な飲み物といえば、スパイス風味のミルクティー、チャイ。甘いヨーグルトドリンクのラッシーもポピュラーです。南部ではコーヒー(ミルクと砂糖入りのインディアン・コーヒー)の方がよく飲まれています。

|

|

|

| インド焼き菓子の詰め合わせ | クルフィ | チャイ |

ところで、ヒンドゥー教やイスラム教の影響で、インドでは表向きは飲酒がうしろめたいものとされてきましたが、近年のインドのIT産業の発展と、都市の一部住民の所得と生活の向上、また、それに関連した欧米からの影響などを受けて、インド産ワインが普及してきました。

地元の小さな醸造所で造られてきた古いタイプのゴアのポートワインやポンディシェリーのフランス式ワインのほか、近年の代表的なブランドは、1993年にムンバイ近郊にワイナリーを創業し、2000年からワインを販売しているスラ(Sula)。

マイルドなカレーやタンドール料理にも合わせたタイプのワインがある一方で、高級ワインとしてヨーロッパの三つ星レストランにリスティングされるなどで世界を驚かせたのは、記憶に新しいところです。

また、インドではイギリス統治時代にスコッチ・ウィスキーの製法が伝わったことから、昔からウィスキーの生産も盛んでした。ヒマラヤ山脈のふもとやデカン高原など、ウィスキー造りに適した寒冷地に醸造所があり、ヒマラヤの良質の大麦、水を使ったウィスキーで、今ではインドは世界屈指のウィスキー消費量を誇るというデータも。

銘柄も大小合わせて数百種あるそうで、代表的なものはマクダウェル(McDowell’s) 、アムルット(Amrut) などです。他にラム酒(代表的な銘柄はオールドモンクやマクダウェル)なども生産されています。

インド料理のレシピ