記念すべき50回目の開催

3月11日から14日まで東京国際展示場(東京ビッグサイト)で開催された「FOODEX JAPAN 2025/ 第50回国際食品・飲料展2025」に3日間、行ってきました。

今年から入場パスの取得方法が変わり、また入場チェックも少し厳しくなったためか、総入場者数72,151名と昨年より少し減ったようですが、記念すべき50回目の開催として、世界74ヵ国・地域から2,930社/3,738ブースが出展と、昨年以上の規模に。

また、ワイン専門のFOODEX WINEの会場が増設されるなど、食品業者の商談会という目的が絞られて、出展業者さんにとってはビジネスに集中しやすくなり、雰囲気もよくなったのではと感じました。

以下に、世界の料理の新しいトレンドとして興味を引いたブースをいくつかご紹介します。

スコーネ地方のワイン・プロデューサーが来日(スウェーデン)

スウェーデン・ブースでは、これまでの同国のイメージを覆すような、新たに紹介されたユニークな食品・飲料が印象的でした。

まずスウェーデン最南部のスコーネ地方にあるクラベリス・ヴィンゴードのワイン・プロデューサーであるビクター・ダールさんが来日し、数種をスウェーデン産ワインのテイスティングコーナーを設けられていました。

かつてヨーロッパでは、スカンジナビア半島をはじめとする北欧地域は、北限を越えているため温室での小規模な栽培を除いてワイン用ぶどう栽培が困難でした。

その代わりにベリーなどからフルーツワインを作る努力が行われてきたのですが、20世紀末頃より温暖化の影響などにより、スウェーデンやノルウェーなどの一部でワインが製造されるようになりました。

商業的なワイン製造はまだまだ少ないものの、2014年に創業したクラベリス・ヴィンゴードは、世界に通用する持続可能なワールドクラスのワインを目指し、すでにヨーロッパのワインコンクールで金賞を受賞するほどの快挙を成し遂げています。

今年は初めて日本にも同社の赤ワインが輸入されることになり、輸入元であるトンカチさんの代官山直営店でのセレモニーでも、そのクールですっきりとした味わいが参加者から賞賛を浴びていました。私自身もとても好きな味わいでした。

また同じスコーネ地方からは、高品質なKullabygdens Musteri社のりんごジュース、りんご&ラズベリー・ジュースの紹介も。厳選されたりんごをコールドプレス、濾過したという高品質な美しいジュースもまた、魅力的な商品でした。

ブースにはまた、かわいらしいカフェ・コーナーが設けられ、金曜日にタコスを食べてゆったり過ごすスウェーデンの習慣(「Fredagsmys(フレーダーグミュース)」という)とともに、日本にも同国のサンタ・マリア社のタコスの試食を体験することができました。

本家メキシコよりもテックスメックスに近いタイプのタコスが、働く女性が多く調理の簡素化が好まれるスウェーデンでは大人気。スウェーデンならではの特色としては、具がこぼれにくいバスタブのような形の硬質なトルティーヤ(タコタブ)を開発したことだそうで、日本にも輸入されています。

ミシュラン星付きシェフによるデモ(トルコ)

イズミールにあるミシュラン星付きレストラン「Teruar Urla」のシェフ、オスマン・セルダロールさんが、昨年に続いて今年も来日。トルコ・ブースのキッチン・コーナーで試食デモを行ってくださいました。

印象的だったのは、トルコ産オルゾ(トルコ語でシェフリエ。米型のパスタ)、またブルグル(挽き割り小麦)を使ったリゾット。どちらも地中海沿岸地域で古くから使われてきた食材ですが、イタリアのレストランで修業経験のあるオスマンさんの手による、ふっくら、もっちりとした仕上がり、また鶏肉や白身魚との相性も抜群のおいしさで感銘を受けました。

また、トルコの白ワインとも合いそうな味わいでした。

また、トルコ産マグロとサーモンと赤酢飯を使った、日本の寿司職人さんによるデモも行われていました。

固有品種ぶどうのジュースが登場(ジョージア)

FOODEXの会場は例年、同じ国の食品ブースが一カ所にまとまっているとは限らず、また今年はワインの特設会場が別に設けられましたが、食品展のコーナーの中にもワインのブースが混ざっていて、結局、全部を回らないと見逃してしまうようなラインナップ商品があります。

それは大変でもあり、宝探しのようにおもしろくもあるのですが、そんなひとつが、ふと見つけたのがジョージアのワインでも用いるサペラヴィなど固有品種のぶどうを使ったジュースなどを扱う「GEORGIA’S NATURAL ORGANIC」(プレマ株式会社さん)のブースでした。

アルコールに強くない人でもジョージアのぶどうの味を楽しめ、しかもオーガニックなので人にもお勧めできそうです。

他にもざくろなど果物の宝庫ジョージアのおいしいジュースが日本にいながら体験できることが興味を引きました。

ジョージアの製品は、他にもはちみつ各種(リンデンが一番人気とのこと)も。ワインで有名になったジョージアの食品ですが、それ以外の製品もナチュラルで質のいいものが多いことを改めて認識しました。

地方都市の知られざる優良食品(台湾)

FOODEXでは毎年、台湾が大々的にブースを展開していて、いわばおなじみの顔ぶれなのですが、地方都市の食品紹介が年々、充実している感じです。

今年は、台南と台中の間くらいに位置する「嘉義市」の特設ブースにあった商品が目を引きました。

たとえば、「鵝油(ガチョウ油)」。芳醇な旨味と深みのある風味が特徴的な台湾の高級調味料でもあり、中華料理のかくし味として、単に白いごはんにかけるだけでも箸が進むという一品だそうです。

また、昔ながらの製法で造る西螺の「黒豆しょうゆ」、もっちりとした少し粘りのある食感が特徴的な阿里山の麓で育つブランド米「幸福嘉義米」など、まだ日本ではあまりなじみのない台湾の優良商品を手に取って試食できたことが貴重な体験でした。

ヤクのミルク酒が初登場(モンゴル)

モンゴルは近年、毎年FOODEXにブースを出展し、果物のサジーのジュースや、モンゴル北部の雪深い地域で収穫される五葉松の松の実などが日本に紹介され、販売が実現してきました。

今年はさらに、モンゴルでも珍しいという、ウシの一種ヤクのミルクから作る焼酎「アルヒ」が出展。 初日の出展者セミナーに出席して説明をうかがいましたが、ヤクのミルクを低温発酵でゆっくり時間をかけて、吟醸香を引き出し蒸留させたお酒だそうです。

馬乳酒のような白濁したものを想像していたのですが、そうではなく、透明なお酒でした。味わいに独特の乳臭さがあり、なかなか個性的な商品です。

また、モンゴルのチーズ、サジージュース、モンゴル産の自然な甘さのにんじんジュース、松の実などの展示もあり、人気を集めていました。

タコス、テキーラ、変色しないアボカドなどが登場(メキシコ)

メキシコ・ブースも来日出展者が多く、本場のシェフが作るおいしいタコスやデザートの試食なども行われて賑わっていました。

おなじみのテキーラ各種に加え、ワカモーレを作るときなどに便利な変色しないアボカドも複数の業者さんが出展。同国にはまだまだ知られていない商品があるようで、来年にも期待しています。

インド・スパイス委員会/ インド商工省が出展(インド)

インド関連のブースは今回は別棟のフロアの一角で展開され、見つけにくかったのですが、政府機関の商工省が出展していました。

また、インド西部グジャラート州に本社を構える世界最大級の乳製品会社「Amul」と、日本でスパイスなどの商品を展開しているアンビカトレーディングさんの合同ブースも。Amul社製のギーやチーズが日本でも買えるようになってうれしく思います。

また、出展者セミナー「インド・スパイス市場」に参加したところ、インド政府機関認定によるスパイス検定がこのたび締結されたとのことで、日本におけるスパイス知識の向上に一役買うことが期待されます。

ソロモン諸島のナッツ、バヌアツのチョコレート&リキュール(太平洋島国)

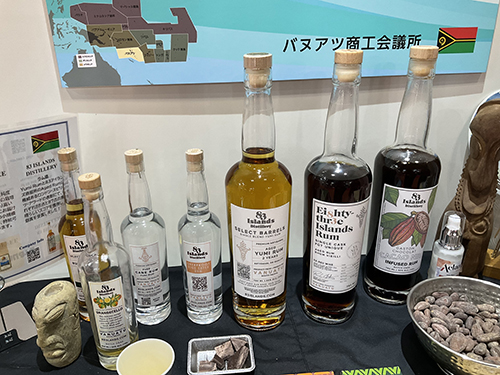

バヌアツやソロモン諸島、フィジー、クック諸島などの太平洋の島国がまとまって毎年ブースを出していますが、今年も珍しい食品の展示、紹介コーナーがありました。

まず、ソロモン諸島からは「ナリナッツ」。栄養価が高く、アミノ酸や必須栄養素が豊富に含まれているとされ、食感はマカダミアナッツやキャンドルナッツに似ていました。

またバヌアツからはチョコレートや、カカオを使ったリキュール類が。バヌアツの高温多湿の気候はカカオ栽培に適しているとされ、近年、高品質なカカオ豆を産出しているそうです。

その他の国々の展示

とにかく昨年よりも出展国もブース数も多いため、時間が足りずに見逃してしまったものもあったと思いますが、他にも興味深い食品の展示がたくさんありました。以下に写真と解説を掲載します。

↑「世界でローカライズされ進化する日本食」というタイトルによる、農水省の展示。FOODEXの商談は、かつては海外から日本への輸入の一方通行がメインだったと思いますが、近年、海外からの参加者が増えるにつれて、日本から海外への輸出を目指した食品企業のコーナーが設けられるなど、変化しています。

↑「持続可能」「フードロス削減」が最近の食品業界のトレンド。デンマークの出展者セミナーでは、「良い食品が無駄になるのを防ごう」というテーマで、街の店舗と協力した食品ロスを削減するためのシステムが紹介されました。とても興味深く、日本でも展開してほしいと思いました。

↑ヨーロッパ・ブースでは、シェフのみなさんが集まり、レセプションの料理を準備されていました。食の祭典にぴったりの風景です。

↑韓国の古都・慶州(キョンジュ)で生まれたという、10ウォン硬貨を模した「10ウォンパン」の展示も。カステラのような生地にチーズが入った焼きたてアツアツの試食が大人気でした。

↑ペルーの高山で育った珍しいしょうがの紹介ブースも。黄色みが強く、すきっとした風味が印象的でした。

↑関税で揺れるカナダと米国。FOODEXの会場でブースが向かい合っていましたが、関係者はピリピリしなかっただろうか、などと余計な心配を…。

↑スロバキアの「スロバキアのワインとチーズ」という出展セミナーにも参加。本国から来日した出展者さんが、剣でガラス製のスパークリングワインのボトルを開ける神業を見せてくださいました。

↑カラフルでバラエティなお茶の展示が見事。注目を浴びていました。

来年は51回目の新しい門出を迎えるFOODEX JAPAN。食品業界の発展を願い、ますますのレベルアップを今から期待しております。