見て、食べて楽しむ郷土料理の展覧会

新刊『見て、読んで楽しむ 世界の料理365日』(自由国民社。8月20日リリース)の発売を記念して、8月1日から9月7日まで新橋のギャラリーてん(Gallery TEN)で同名の写真展を開催いたしました。

Gallery TENでの青木ゆり子による撮りおろし写真の個展も、今年で4回目になります。会期中は、四季折々の季節や行事にちなんだ世界各国の郷土料理の写真を展示し、日替わりでの郷土料理の提供などを行い、大勢の方々にご来場いただきました。

会期中にギャラリーで提供した世界の郷土料理

ブルネイの郷土料理 Part 1(8/10)

・ソト・ミー・カウイン

・ナシ・カトック

・クルプック(エビクラッカー)

・ケクラピス

・バナナ&ササグン、など

ササグンは、インドネシアの少数民族発祥の甘みのある万能粉。フルーツにかけて食べることが多いようです。

ペルーの郷土料理(8/13)

・カウサ・リメーニャ

・オコパ・アレキペーニャ

・ソパ・デ・キヌア

・チチャロン

カウサ・リメーニャは、辛くない唐辛子ペースト「アヒ・アマリージョ」とじゃがいもで作るミルフィーユ風な前菜。首都リマにちなみます。また、オコパ・アレキペーニャは、じゃがいものワカタイ(ブラックミント)入りソースがけ。ペルー南部アレキパの郷土料理です。

サントメプリンシペ産コーヒーも。

コルシカ島(フランス)の郷土料理(8/17)

・カニストレリ (栗粉のケーキ)

・コルシカ・スタイルのミネストラ(スープ)

コルシカは、フランスの領土でありながらイタリアの影響を受けた島。ナポレオンの生誕地としても知られています。平地が少なくかつては小麦が栽培できなかったため、栗を主食にしていました。

コルシカ島産の栗粉は、フランスの AOCの認証を受けています。

ミャンマーの郷土料理(8/20)

・シャン・タミン・チン(シャン族のおにぎり)

・レット・トーク・ソン(レインボー・サラダ)

・マンダレー・ミーシャイ(マンダレーの米麺)

・パテイン・ハラワ(ミャンマー第二の港湾都市パテインのハルワ)

コロンビアの郷土料理(8/21)

・アレパ(とうもろこし粉のパン)&レイナ・ペピアダ(アボカド&鶏肉の具材)

・アヒアコ(とうがらしとじゃがいもをベースにしたスープ)

・フリホーレス・コロンビアノ(赤いんげん豆&ソフリットの煮込み)

もちろん特産のコーヒーも!

アレパは、コロンビアやベネズエラのある地方で食べられてきた3000年の歴史を持つ古典的なパンで、かつては生の白とうもろこしを挽いて手間をかけて作っていました。

しかし、1950年代にベネズエラで調理済みのアレパ粉を発明され、簡単に作れるようになりました(今でも伝統的な方法で作ることもある)。今回はベネズエラ産P.A.N.社のアレパ粉を使用しました。

アヒアコも、スペイン統治以前からある、古典的なアンデス地方の伝統料理です。

フィンランドの郷土料理(8/28)

・カレリアン・ピーラッカ(ライ麦&ミルクライスのパイ)

・ビスピプーロ(ベリーとライ麦、クリームの甘酸っぱい冷製おかゆ)

・サーモン・サラダ

ベトナム中部の郷土料理(8/30)

・ミークアン(クアンナム省の黄色い麺を使ったご当地ヌードル)

・バイン・ボット・ロック(フエのタピオカ&エビ蒸し餃子)

・バイン・コアイ・フエ(バイン・セオに似た米粉のお好み焼き風)

・チェー(デザート)

古都フエは「ブン・ボー・フエ」をはじめ独自の郷土料理の宝庫でもあり、食べることの好きな人々にとって訪れるのが楽しい街です。自宅で育てているノコギリ・コリアンダーも使ってみました。

世界のお菓子たち Part 1(9/2)

・パスティーニ・タル・ココナッツ(マルタのココナッツ・マカロン)

・ヘイゼルナッツのブラウニー(アメリカ)

・トリュフ・ショコラ(フランス)

・ドゥー・ピーティ(インドの米型パスタのミルクプディング)<

「パスティーニ・タル・ココナッツ」は、情報をいただいたご近所のマルタ観光局様、ギャラリーのスポンサーであるエフケイ株式会社様にもおすそ分けいたしました。

世界のお菓子たち Part 2(9/3)

・スウィートポテト・キャセロール・ウィズ・マシュマロ(アメリカ)

・タピオカ&ココナッツミルク(タイ)

スウィートポテトの方は、11月のアメリカの感謝祭(サンクスギビング・デー)の定番料理のひとつ。マシュマロは不要という人もいますが、甘い口どけとスウィートポテトとの食感の違いがやみつきになる人も。

なおアメリカのさつまいもはオレンジ色が主流で、これにブラウンシュガーやオレンジジュースを加えて、さらにオレンジ色を濃くして食べることが多いようです。日本では季節外れのさつまいもが白っぽいため、せめてサフランで黄色く色づけてみました。

スロベニアの郷土料理(9/4)

・ポティカ(=ポティツァ。スロベニアといえばコレ!のナッツの餡入り渦巻きケーキ)

・アイドビ・クラピ(蕎麦粉の餃子風ダンプリング)

・アイドビ・ジガンツィ(蕎麦粉のニョッキ風)

・アイドブ・クル(蕎麦粉入りパン。本来はもっと黒っぽい)

スロベニアは、内陸部は石灰岩からなるカルスト地形(スロベニアの地名から命名。かつて繫栄の最中にあったイタリア、オーストリアの建材として木が伐採されてしまった故)が広がり、不毛な土地でも育ちやすい蕎麦(アイドビ)を主食のひとつにしてきました。

一方、その石灰質の土壌ゆえ、ワインの品質の高さはピカイチ。蕎麦も近年はビタミン、ミネラル分の多さのため見直される傾向にあり、このような食文化は今では誇りともいえるのではないでしょうか。

西アフリカのお菓子たち(9/5)

・シュクシュク(ナイジェリアのココナッツボール)

・タピオカ・ミンガウ(ナイジェリアのタピオカの甘いお粥。デザートというより朝食の定番)

・アダアクワ(ガーナのピーナッツバター・ボール)

・ギニアビサオ・スタイルのライバス(シナモンクッキー)

・バオバブジュース(スーダン産)

西アフリカのお菓子は、旧宗主国であるヨーロッパの菓子製法の影響を受けながら、もっと自由でシンプルな作り方が特徴的。素朴な味わいも魅力的です。

ブルネイの郷土料理 Part2 (9/7)

・ナシ・カトック(フライドチキン+ごはん+サンバルの茶色紙包み。ブルネイ独特のファストフード)。

・牛肉のルンダン、ブルネイ・スタイル(周辺国のものと見た目は似ていますが、スパイスがシンプルでマイルドな味わい)

・ソト・カウイン(ビーフンと中華麺を一緒に加えたブルネイならではのソト=麺入りスープ)

・クエ・ペリア(ココナッツの餡を包んだカラフルな米粉の蒸しだんご。マレーシアにも)

・バナナ&ササグン(インドネシアのバタック族発祥のデザート)

・ハリナシミツバチのはちみつ(黒っぽく酸味のある栄養豊かなはちみつ)

ブルネイのあるボルネオ島は、世界有数の固有植物の豊かな島で、朝のマーケットで珍しい野菜や果物を見つけるのが楽しい国でもあります。

治安がよく衛生的、かつコンパクトなため食文化探求の旅がしやすい一方、まだあまり観光地化されていないので(地元民の生活を優先する政策のためとか)、郊外では地元の人々の手つかずの生活が垣間見られる魅力的な場所。ブルネイの人々の優しさもすてきです。

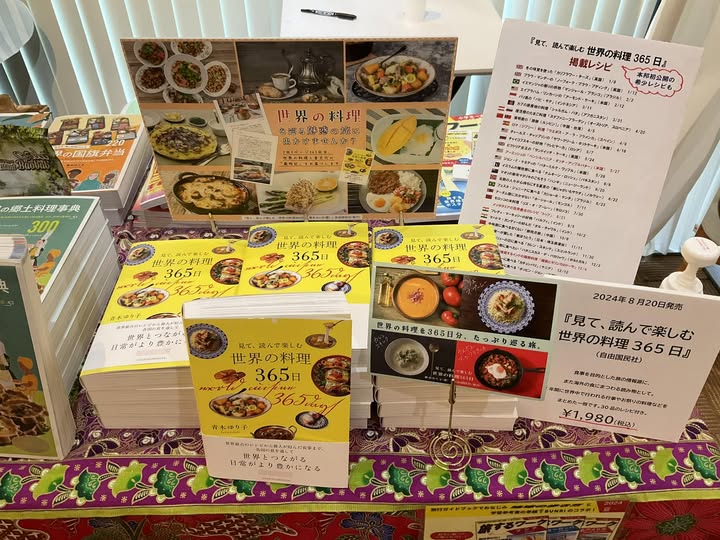

書籍販売、食文化講座の開講も

会場ではブルネイ・ダルサラーム国の特別展や、書籍の販売も行いました。またブルネイやベトナム・ホイアンなどの食文化講座も開講しました。

なお、青木ゆり子の撮影した郷土料理の写真展は、2025年も開催の予定です。