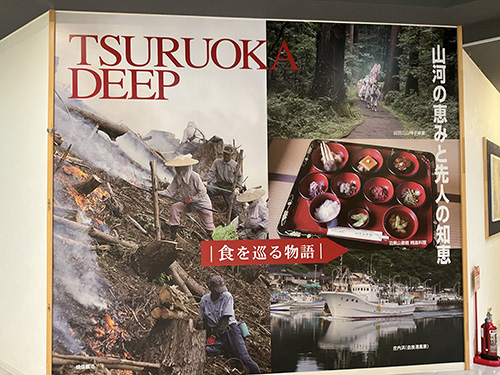

食文化創造都市認定10周年の記念事業

ユネスコ食文化創造都市認定10周年記念事業として12月7日に山形県鶴岡市で行われた「つるおか ふうどフェスタ」に行ってきました。

鶴岡市は、通常は、東京からは全日空の羽田空港→庄内空港便を使って1時間で行ける距離なのですが、今回は10時半からのイベント開始に間に合うように夜行バスを利用。3列席でカーテンを閉めるとほぼ個室として使えて、意外と快適でした(他に新幹線で新潟経由の鉄道利用でも行けますが、降雪に見舞われる冬の時期はバスが一番、時間的には確実な移動法だとあとでうかがいました)。

というわけで、10時半のオープニング・セレモニーにも無事、参列することができました。威勢のいい太鼓の演奏と、皆川 治 鶴岡市長の開会のあいさつに続き、米どころ庄内の日本酒での鏡開きという、おいしい食べものに満ちた土地での、日本らしい伝統的な祭典の始まりにワクワクが止まりません。

世界から集ったシェフの料理デモと豪華ゲストのトークセッション

会場のグランド・エル・サン(普段は結婚式場として営業)は、この日、地元と世界の郷土食にあふれ、食を愛する地元の人々を中心に大変なにぎわいを見せていました。

当日は2つの会場の分かれて、まずは、翌日に行われたレセプション「風土xFOOD Night」でも腕を振るってくださった世界9都市から集結したシェフのみなさんによる、それぞれの郷土料理のデモンストレーションが終日開催。

また、イタリア料理レストラン「アル・ケッチャーノ」のオーナーシェフ奥田政行さんや、出羽三山神社 羽黒山参観所 斎館の料理長・伊藤新吉さん、エルサンワイナリー松ヶ岡社長の早坂剛さん、東北ハム社長の帯谷伸一さんら、食に携わる地元の豪華ゲストによるトークセッションが行われました。

↑会場のグランド・エル・サンと、オープニング・セレモニーに集うシェフたち。遠いベナンからのシェフは到着が間に合わず、翌日の楽しみとなった。

↑ふるまいの料理を提供するシェフたち。1回につきおよそ100人分の試食を先着で無料提供とのことで、地元のシェフと方々ともども準備にも多大なご苦労があったと思う。

↑鶴岡市と国際友好都市であるフランス領ニューカレドニアのラフォア市との友好協会のブースでは、ニューカレドニア料理の「ブーニャ」などが提供された。

↑鶴岡市内にあるエルサンワイナリー松ヶ岡のワイナリー「ピノ・コッリーナ松ケ岡」産のワインの数々。鶴岡市は、2015年に行われたミラノ万博の日本館に単独出展し、出羽三山の精進料理やだだちゃ豆がイタリアでも大好評だった。その時のイタリアでのインスピレーションから生まれたワイナリーだという。

鶴岡の食文化を紹介するコーナーも

また、別会場では、鶴岡や庄内の食文化を紹介するブース、体験&ワークショップが開催されました。

JR鶴岡駅前には、観光・食文化情報発信拠点「つるおか食文化市場FOODEVER(フーデヴァー)」という、同市が食文化に並々ならぬ意欲をかけていることがうかがえる立派な施設があり、びっくりしてしまうのですが、今回のフェスタは食文化を伝承されている地元の方々が実際に集結。これもまた、めったにない貴重な機会だったと思っています。

たとえば、文化庁の「100年フード」に認定された「笹巻」のワークショップでは、地元の笹巻名人のお母さんが直接、レクチャーしてくださいました。

一見、東北によくある笹餅のような笹巻は、鶴岡では、水に木灰を加えて煮た上澄み液である「灰汁(あく)」に、もち米を浸漬してから煮て作られることが特徴。煮ると中のもち米が黄色くなるのは、強アルカリ性を示す灰汁の働きによるもので、独特な風味を持つといいます。

ちなみに食品加工での灰汁の利用は、ベトナムの米麺や中南米のとうもろこし粉のパン(トルティーヤやアレパ)でグルテン代わりにモチモチ感を出すためなど、世界各地で古くから行われてきました。

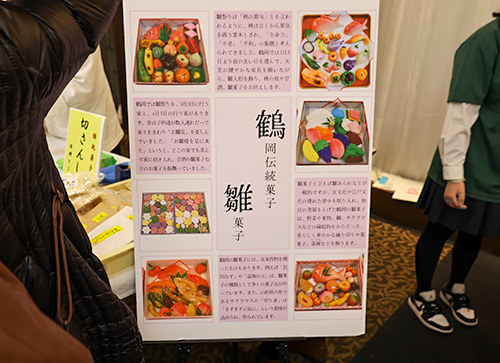

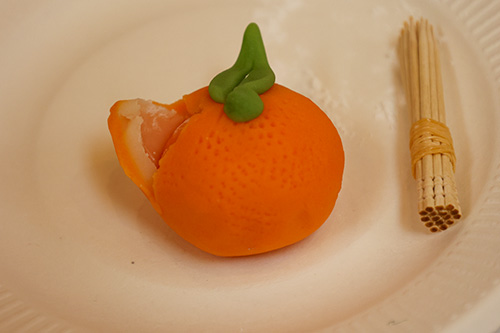

鶴岡伝統菓子の「雛菓子」の、手の込んだかわいらしさや美しさもすてき!熟練の職人さんが子どもたちに「みかん」(実についた白い筋や表面のブツブツもちゃんと再現)の雛菓子の作り方を教え、親御さんもそろって大喜びしていたのが印象的でした。

会場の一角では、12月9日に庄内地方でお祝いされる「大黒様のお歳夜」の献立も展示されていました。

納豆汁やハタハタの田楽、まっか大根(二股大根)、はりはり漬けなど、豆製品や米製品、大根を使い、五穀豊穣と食を司る神様とされる大黒様信仰と健康や豊作、子孫繁栄などへの願いがこもったおかずです。庄内の食文化に敬意を表し、鶴岡で材料を買い、東京に帰っていくつか自分でも作ってみましたが、とても健康的な食事でした。

一方、伝統的な食文化の保護だけではなく、未来に向けた食創造を行っているのが鶴岡市の特徴でもあります。

鶴岡には、最先端のバイオテクノロジー研究エリア「鶴岡サイエンスパーク」という施設があります。2001年に慶應義塾大学先端生命科学研究所が開設されて以来、慶應先端研の研究成果をもとにしたベンチャー企業の誕生や、研究機関等の進出が進んでおり、今や500人以上が働く研究産業に。そこで、持続可能な食文化などに貢献する新製品を世に送り出しているのです。

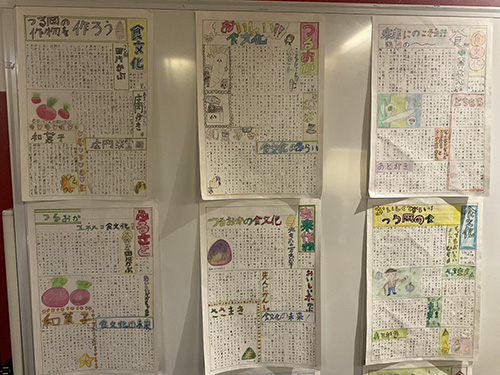

また、フェスタの会場に展示された、子どもたちの作った壁新聞からは、鶴岡市の学校における食文化学習がいかに熱心であるかを感じました。

つるおか ふうどフェスタは、行政と市民が一体となって地元の誇りである食文化の伝承、発展に尽くしていることが伝わってくる、私にとっては、おいしい郷土料理が食べられる以上に、何とも居心地のいい魅力的な祭典でした。また開催されることがあれば、今度は食べもの好きの友人たちを誘って、鶴岡ファンを輪を広げるお手伝いがしたいなぁと思っています。