現地の食材を使った貴重なモルディブ料理

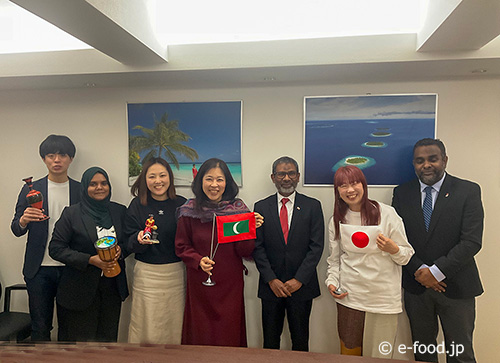

昨年、千代田区隼町に移転した駐日モルディブ大使館を表敬訪問させていただく機会があり、アフメド・アディル(Ahmed Adil)副大使ほか大使館員の皆さまのご厚意により、モルディブ料理を取材させていただきました。

モルディブから戻ったばかりのアディル副大使のご厚意で、現地から持ち帰ったばかりの貴重な食材で料理を作っていただき、われわれ取材班をもてなしてくださったことを、この場を借りて心よりお礼申し上げます。

モルディブ料理とは

モルディブ料理は、モルディブの公用語から”ディベヒ料理”とも呼ばれ、伝統的には地場の魚やココナッツ、タロイモやさつまいもなどのイモ類、パンノキ、キャッサバを使った郷土料理があります。また海洋漁業の歴史からスリランカとの関係が深く、日本のかつおぶしに似た「モルディブ・フィッシュ」をスリランカに輸出し、スリランカではカレーなどの料理に欠かせない食材となっています。

モルディブ人の漁師はかつて帆船で遠洋漁業に出て、カツオ(マグロ)を一本釣りして生業を立てていました。潮流や風の影響で故郷に帰れるまでスリランカに留まり、彼らがスパイスやハーブを使った料理(カレー)をモルディブに伝えました。モルディブ料理は、全般的にスリランカや南インドに比べて油分が少なく、シンプルな味わいが特徴的です。それは国民食でもあるカツオのスープ「ガルディヤ」にも表れています。

代表的なモルディブの朝食メニュー&郷土菓子

さて、モルディブ料理のレストランは現在、日本にはなく、通常は現地に行かないと本格的な料理が食べられません。さらに、国土のほとんどが環礁の州島から成り、200もの有人島(うち半数はリゾート島)がある同国では、島ごとの特徴的な料理もあります。

今回はそんな中から、アディル副大使(上写真)と大使館職員ご一同の解説を交えて、モルディブの代表的な朝食のメニューの数々と、フォーミュラ環礁(フヴァムラ島)独自のお菓子をいただきました。

↑ロシ。インドやスリランカのロティの転化と思われる平パン。ただしモルディブでは油を使わず、ヘルシーだ。朝食では下記のおかずと、温かく甘い紅茶といただく。シンプルだがとてもおいしい。

↑マスフニ。マグロ(カツオ。ツナ缶でもよい)、玉ねぎ、ココナッツを合わせた、ロシと一緒に食べる朝食の定番。ロシとともに、二等書記官のハウワ・シャムハさん(Hawwa Shamha)の作ってくださった真心こもった料理。

↑クリマス。こちらは、二等書記官のアシュラフ・アリ(Ashraf Ali)さんが自ら調理してくださった。マグロ(カツオ)と玉ねぎ、カレーリーフ、すりおろしたココナッツ、にんにく、とうがらしなどのスパイスを調理した、ドライカレーのような一品。「僕が辛いのが好きなので、ちょっと辛いかも」とアリさんはおっしゃっていたが、ピリッとしてとてもおいしい。これは日本でも食材が何とか揃いそうなので、再現できるかも。

↑ナーリクファリダ。アディル副大使の持ち帰られたフヴァムラ島の希少な郷土菓子で、ココナッツの糖蜜ディヤ・ハクルとパンノキで作る、優しい甘さのどこか懐かしい味。見た目は日本のへそまんじゅうを思い出した。

↑アットジェヒ。米粉、缶詰の魚、玉ねぎ、とうがらし、すりおろしたココナッツなどから作るスナック。

↑テルリ・リハハクル。モルディブで古代から食べられているという、マグロをベースにした濃厚なソース。かつてはスリランカに伝わって家庭で食べられていたという。水と塩でマグロを何時間も煮て、アクをこまめに取って作る、手間暇かかった食品。サンドイッチに塗って食べることもあるという。

↑ギテヨ・ミルスと呼ばれる、非常に辛いモルディブのとうがらし。他国ではスコッチ・ボンネットと呼ぶこともある。

↑映像を使っての食解説も興味深かった。

モルディブの一本釣りと、MSC認証を取得した高品質のツナ缶

モルディブでは、一説には日本の高知と関係があるともされる「一本釣り」によるマグロ(カツオ)漁業が伝統的に行われてきました。魚は同国の主要な天然資源であり、マグロは重要な輸出品として、観光産業に次いで国の経済にも貢献してきました。モルディブの漁業は家族や地域社会を中心とした経済活動で、それに関連した水産加工は女性たちが担い、大切な収入源になっています。

そのような状況から、一本釣りは持続可能な漁業方法として、海洋管理協議会(MSC)の認証を取得。不要な混獲や他の海洋生物への害を減らし、サンゴの採掘制限やカメ、サメの保護などの他の環境対策とともに地域の生態系の回復に役立っています。そして漁獲したマグロは、ヨーロッパを中心に高値で取引されています。

そんな環境にやさしく、MSC認証と高品質のお墨付きのモルディブ産のツナ缶は1缶1000円以上もするそうですが、肉厚のまぐろはとてもおいしく、日本のツナ缶のイメージを覆す感じ。とうがらしや玉ねぎ入り、ブラックペッパー入り、またマスフニに調理したものなどさまざまなタイプのツナ缶が売られています。

東日本大震災がつないだモルディブと日本の深い交流

さて、モルディブのツナ缶は現在ではプルトップで開けられるようになっていますが、従来の缶切りで開けるタイプから変わったのは、2011年の東日本大震災がきっかけだったといいます。

つまり、JICA(国際協力機構)によると、東日本大震災で日本が大きな被害に遭った際、モルディブはいち早く募金活動やチャリティーイベントを開催し、義援金と救援物資として約69万個のツナ缶を日本に届けてくれました。その際に、缶切りで開けるには被災地では不便だとの心遣いからプルトップに変えたのだそうです。

モルディブではそれまでに、日本からの支援で造られた防波堤や学校、障害者用のタクシーや救急車などが活躍しており、東日本大震災が発生した際に、これまでの恩から「今度は自分たちが日本を助ける番だ」と、義捐活動を起こしてくれたのです。

一方、一本釣りは日本の高知県でも古くから行われている漁法であり、現在、高知県とモルディブの間で人的交流も行われているといいます。

海に囲まれた島国として、伝統漁法や魚を食べる食文化など、共通点も多いモルディブと日本。私たちもこれを機に、食を通して両国の協力関係に尽力できたらと思います。

↑大使館の皆さんと。食を通して両国の友好がより深まることを願って。

↑モルディブ共和国の大統領に敬意を表して。

↑世界一美しいともいわれるモルディブの紙幣。

↑現在の駐日モルディブ大使館。国立劇場に隣接している。