魚介と豚肉、チェリーがふんだんな美しい食卓

12月11日に駐日デンマーク王国大使館で開催された、クリスマス・ガストロノミーの夕べにお招きいただきました。

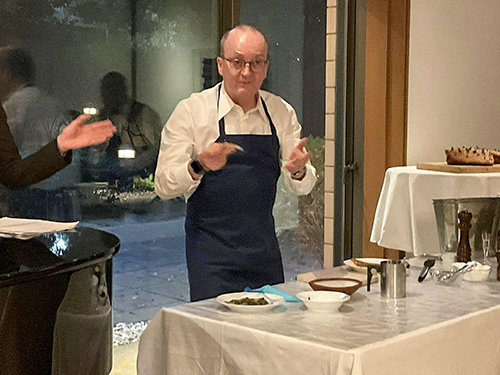

この日のためにデンマークから招聘したシェフ、ジョン・コフォード・ペダーセン氏とカメラマン、そしてデンマーク産チェリーワインやグリーンランドの食材輸入業者さんらが集い、本場のシーフード、豚肉料理、チーズを堪能させていただきました。

デンマークは、2004年に北欧を代表する12人のシェフの署名によって始まった「新しい北欧料理(ニュー・ノルディック・フード)のためのマニフェスト」(マスタークラス開講のため2012年にシェフたちが来日したこともある)の一角をなし、コペンハーゲンのレストラン「noma」(2024年冬のシーズンを最後に店舗営業を終了し、2025年から「Noma 3.0」が始動)に代表されるような美食の国として近年、脚光を浴びている国です。

そんな中で、ガストロノミー(美食学・美食術)とは、「ただおいしいものをより多くの人々に提供するだけでなく、持続可能性や食品ロス削減などにも対応していなければならない」とおっしゃる、ヤール・フリース・マスン次期駐日デンマーク王国大使閣下のお言葉が印象的でした。

↑シェフのジョン・コフォード・ペダーセン氏は、デンマークの生んだ偉大な童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの生誕地の近くに位置する、1805年創業の歴史ある旅館内で自身のレストラン「ソルテブロ・クロ」を経営。デンマークのボキューズドール社の共同創設者であり、カリフォルニア、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド、フランスで訓練を受けてきた。シェフ以外にも、子ども向けの食品コンテストの審査員や、持続可能な食品に関するイベントの企画、料理本の執筆など幅広く活躍。

当日のメニュー

さて、そんなペダーセン・シェフによる真心のこもったデンマークの伝統的なクリスマス料理。「ユール・ヒュッゲ(デンマーク語で”温かみのあるクリスマス”のこと)」という言葉がぴったりくるような、心身ともにほっこりとリラックスできるものでした。

ニューは以下のような内容です。

一皿目(ニシンの前菜)

クリスマス風ニシン、ケッパー、卵のカナッペ、ニシンのライ麦粉フライに、ディジョンマスタードとディルを添えたカナッペ、クリスマス風カレー味のニシンのハーブマヨネーズ和え。

2皿目(魚料理)

スモークしたカラスガレイ、スモークチーズクリーム、マスタードシードのピクルス・キャビア添え、カラスガレイのディル・マスタードソース添え、燻製ウナギのカナッペ・スクランブルエッグとチャイブ添え、シーフードサラダのタルトレット、フレッシュハーブ添え

3皿目(豚肉料理)

塩ゆでの豚料理”Sylte”、ミートボール(フリカデレ)・ピクルスとケールソース添え

4皿目(メインの肉料理)

デンマーク風豚のロースト(フレスケスタイ)。カリカリに焼いた豚肉の皮と、ポートワインで煮込んだプルーンのグラッセ、赤キャベツの酢漬け、小さいブラウンポテトとソース添え。

5皿目(チーズボード)

デンマーク(アーラ・ウニカ社)チーズ各種。ローズヒップ、ウォールナッツ、花梨(マルメロ)のコンポート添え

7皿目(デザート)

リゼラモン(デンマーク風ライスプディング)、チェリーのシャーベット、ドライチェリー、チェリーソース、アーモンドクランブル添え。

8皿目(フリット)

フリット(クリスマス風デンマーク・クレイナー)。アイシングシュガー、オレンジの皮、カルダモン添え。

なお、お皿はもちろん、ロイヤル・コペンハーゲンでした。

2012年にニュー・ノルディック・フードのマスタークラスで北欧のシェフの方々が来日した際には、「素材そのものの味や季節感を大切にするところが日本料理と似ている」と口々におっしゃっていたのが印象的でした。今回のデンマークのクリスマス料理もまた、それを具現化したような、日本人にとっては心を打つようなメニューばかりでした。シンプルな調理方法と、特に魚介をふんだんに使う点などには親近感を覚えずにはいられないほどです。

一方、フレスケスタイのようなデンマークを代表する皮付きの豚肉グリルにも、デンマーク産のチーズの数々にも、自然な甘さがありフレッシュなフルーツのコンポートを添えるのは北欧ならでは。その合わせ技のおいしさは新しい発見だと思う日本人も多いかもしれません。

寒冷地であるため本来、食材には限りがあったはずですが、現在ではヨーロッパで最大かつもっとも近代的な生産者(そして収入も多い)といわれるデンマークの酪農家からは、持続可能性を重んじるなど学びも多いはずです。

そんな高品質なデンマーク・ポーク(さらに、食肉加工工場ではほとんど捨てるところがないほど利用する)やチーズ、またランプフィッシュのキャビア、エビなどのデンマークやグリーンランドの食材は日本にも輸入されていますので、機会があればどこかでぜひ味わってみてください。